掛物とは、専用の台座に載せて部屋の壁に掛けられる、紙または絹で編まれた巻物です。台の縁には、巻物を巻き取るためのローラーが付いています。掛物には、絵や象形文字が描かれていることもあります。

掛物絵画

何も聞いていなくても掛物おそらく、あなたも一度は見たことがあるでしょう。実際に見たことがなくても、映画や旅行番組で見たことがあるでしょう。象形文字やシンプルな絵柄が描かれた縦の巻物は、日本の伝統的な室内装飾によく見られます。そして、その建築様式は書院造り掛け物がなければ、それは存在し得ないのです。

紙または絹の帆布の端は、2本の竹製のローラーに固定されます。ローラーは、普通の木の棒に置き換えられることもあります。標準的な掛物は、水墨画(水と墨で描く技法)で描かれた和紙を、磨かれた竹製のローラーの間に張ったものです。掛け物は、床の間などの特別な場所に飾られるか、壁に直接掛けられます。

話

日本の文化遺産の多くの要素と同様に、掛け物の芸術は古代中国に起源を持ちます。掛け物の基礎となったグラフィックは、618年頃、唐の時代に誕生しました。この単色の絵画技法は墨絵と呼ばれていました。14世紀、禅宗の波に乗って、水墨画という形で日本に伝来しました。水墨画― 空虚の芸術。線と筆致を用いて、作家は見る人それぞれに独自の解釈を与える、優美な墨絵を創り上げます。

最初の主題は神聖な富士山の風景、花の咲く枝桜、鳥の画像。

水墨画は極めて精密な表現が求められるため、薄い掛け軸が贈答品として届けられると、持ち主は大変光栄に思い、まるで宝物のように大切にしました(飾ることは習慣ではありませんでした)。絵巻物を室内装飾に用いるというアイデアが、いつ、誰が思いついたのかは定かではありません。しかし、15世紀初頭には、主要な祝祭の際に仏壇に掛け軸が掛けられるようになり、さらに数世紀を経て、掛物はついに床の間のニッチに定着しました。

象徴主義

掛物は彫刻や書道と密接に結びついています。風景画に加え、俳句や賢人の言葉も絹に描かれました。特に、これらの言葉は注文に応じて制作され、個人、あるいは家族全体の運命に影響を与えるとされていました。掛物は持ち主の目に触れる場所に置かれ、日々のモットーとなると考えられていました。文字の内容によって、人は滋養豊かで健康になり、人生の伴侶を見つけ、意志を鎮め、あるいは逆に、より優しく寛容になると考えられていました。

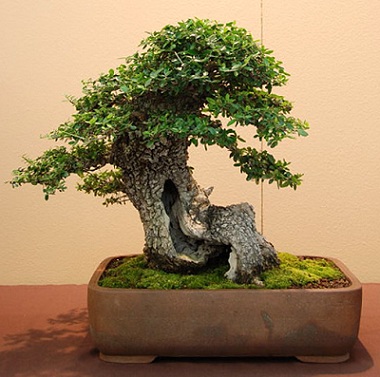

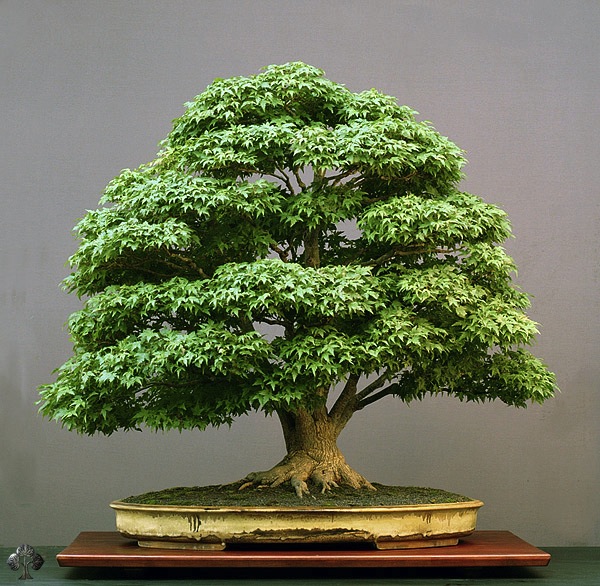

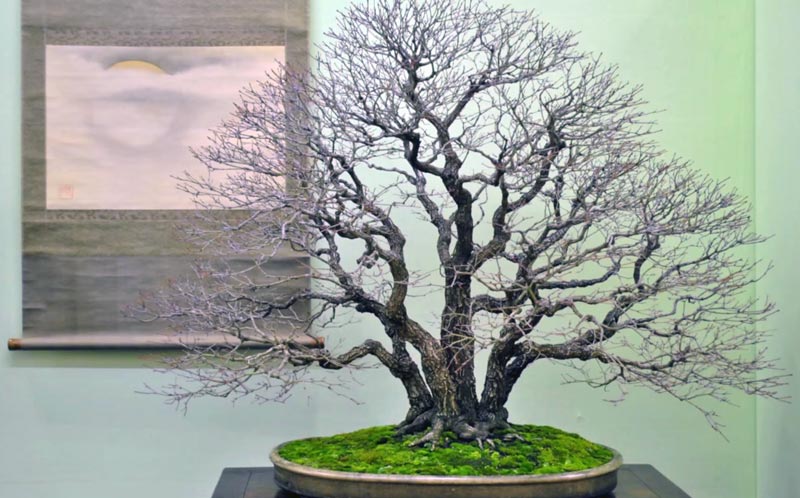

象形文字が描かれた掛け物は神聖なものとされ、客が背を向けて座る場所が最も尊厳のある場所とされました。床の間の掛け軸には生け花が添えられることが多く、その横には香炉が置かれていました。また、展覧会の背景に掛け物が飾られているのも珍しくありません。 盆栽 または 生け花。

かけもの(カケノモ)が人に与える影響については、科学的な研究が進められています。手描きの掛け軸には強力なエネルギーがあり、求める人の人生に欠けている要素を引き寄せる力があります。そのため、絵が描かれたかけものは、富をもたらすお守りとされています。鯉キャンバスに描かれた2羽のオシドリは、家族の幸せを守る(または運命の人と出会う手助けをする)という意味があります。

今日は掛け物。

現代では、掛け物がカラープリンターで印刷され、一枚数円で販売されており、工芸品の価値は古代よりも高く評価されています。作家たちは主に、渡辺省亭、葛飾北斎、浮世絵といった著名な巨匠の版画をキャンバスに転写しています。例えば、「勝風晴」の掛け物は、日本の家庭のほぼ3分の1で見ることができます。この作品は、北斎の版画シリーズ「富嶽三十六景」の一つです。掛け物に表現された他の有名な版画には、「甲州峠」「登戸湾」「目黒川下流」、そして省亭の版画集「省亭花鳥図」に収録されている作品などがあります。

絵を描く過程では、インク、水性塗料、ライスペーパー/シルク、厚い黄麻布のベースが使用されます。