日本庭園枯山水(かれさんすい)、借景(しゃっけい)、禅庭園(ぜんえん)は仏教寺院や神社の不可欠な部分であり、したがって宗教に深く根ざしています。神道の信仰における自然の重要性は、庭園にある湖、木、石によって強調され、仏教のシンボルには山、石の集まり、湖などがあります。

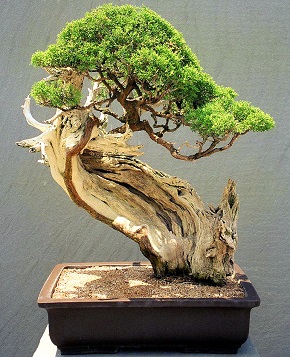

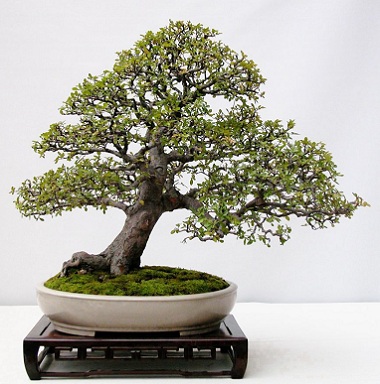

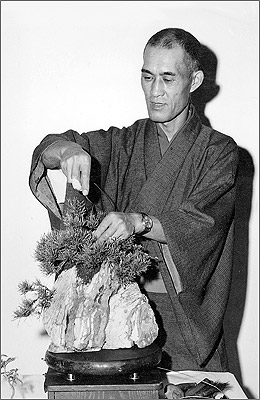

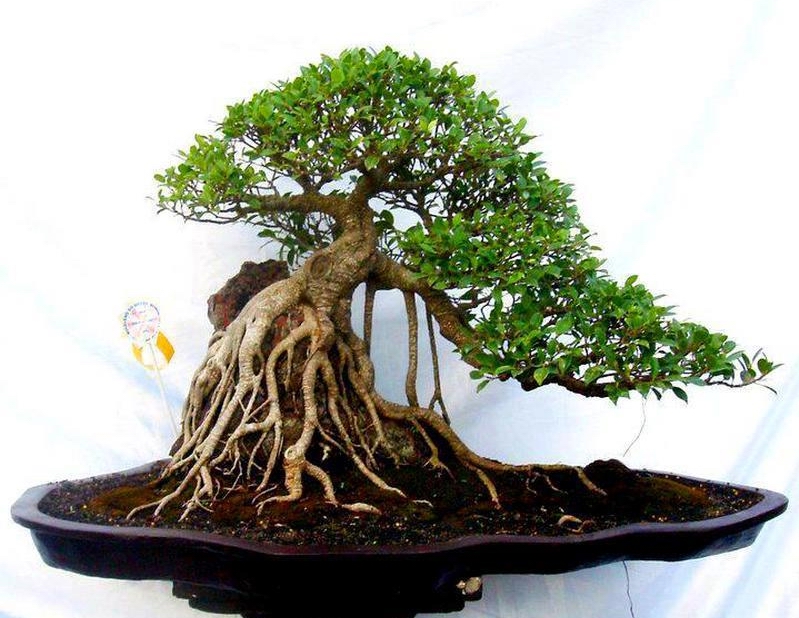

例えば、盆栽飛鳥時代(538~710年)に、日本人は中国と朝鮮から禅宗庭園の造園技術を取り入れました。平安時代(794~1185年)には、現代日本庭園の特徴と様式が形成され、今日まで受け継がれています。

日本庭園の特徴

庭園は通常、建築物(住宅、寺院、茶室など)の周囲に配置され、障子(日本の伝統的な扉)を開けるだけで禅庭の眺めを楽しむことができます。このように、内部と外部が自由に繋がっています。庭園の主要な要素には、以下の種類がよく見られます。

- 水 (ミズ、ミズ) - 多くの場合、湖、池、小川の形、または象徴的な形(たとえば、砂利の塚から)で表されます。

- 岩 (石、石) – 神道の信仰に深く根ざし、単独または集団で配置されています。

- 島々 - 庭の広さに応じて、一枚の岩から島状のものまで様々です。乾燥した岩の多い地域では、岩を使って島を作ります。

- 借景 (しゃっけい、しゃっけい) – 周囲の山々は庭園のデザインの一部です。

- 砂または小石土壌への空気と水分の浸透を改善するために使用されます。

- 橋 – 水上には木や石でできた橋が架けられています。

- 木々 ほとんどの場合、これらはさまざまな種類の古い松であり、庭園に古代の雰囲気を与えています。

- フェンスフェンスや壁など - 目的のエリアの境界を囲んだりマークしたりするために使用されます。

- 装飾 (天家物)灯籠や池など、天下物はさまざまな大きさや形のものがあります。

- 滝 – 単一の滝でも、複数の滝の形でも、あるいは石の組み合わせで表現することもできます。

日本庭園のスタイル

いくつかのスタイルがあります禅庭:

•枯山水大小の石を組み合わせたこの様式は、禅宗の影響を強く受けています。砂、小石、石を丁寧に組み合わせることで、水域、川、島、山々を表現しています。

•回遊式(ウォーキング ガーデン) - 庭園の周りの小道を歩く楽しみを提供するために設計されました。

•カンショウ(シッティングガーデン)は、景色を眺めるための構造物を中心に配置されています。

京都には、銀閣寺、金地院、建仁寺、仁和寺など、数多くの日本庭園があります。詩歌、文学、茶道といった芸術も日本庭園と深く結びついています。