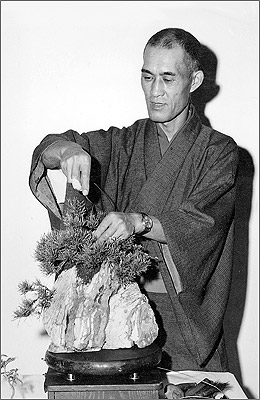

吉村氏は、世界最高峰の盆栽師であり、盆栽界でも屈指の名手であった吉村俊治氏の次男として生まれました。水石吉村藤治は、日本の盆栽(自然石を組み合わせた日本の伝統的な芸術)の創始者です。彼はまた、日本盆栽協会の共同設立者でもあります。藤治の父は武士であり、著名な庭園デザイナーでした。1952年4月、当時31歳だった吉村は、ドイツの農業外交官アルフレッド・コーエンの支援を受け、東京で外国人向けの盆栽講座を初めて開講しました。吉村は、ヨーロッパ人は盆栽を理解し、鑑賞し、技術的に習得することができないという定説に異議を唱えました。彼の講座は瞬く間に人気を博し、3年以内に600人以上を指導しました。その中には、主に外国人の庭師、軍人、そしてその妻を連れたビジネスマンが含まれていました。

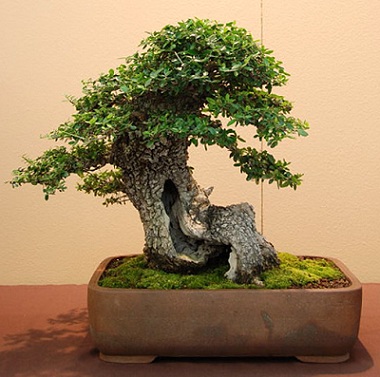

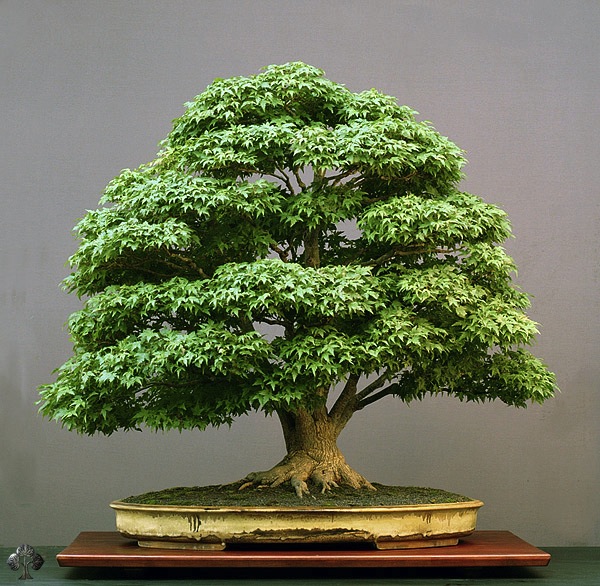

吉村雄二は、様々な盆栽のスタイル吉村は、それまで師から弟子へと口伝で伝えられてきた情報を体系化し、さらに、イギリス人の弟子であるジョヴァン・M・アルフォードの協力を得て、テキストの翻訳に取り組みました。本の最後には、作画に使われる数百種類の植物に関する実証的な情報がまとめられています。1957年、『日本のミニチュア樹木と風景の芸術』が、バーモント州ラトランドと東京のチャールズ・E・タトル社から出版されました。当時、英語で盆栽に関する書籍はいくつかありましたが、詳細な理論と実践例を提供したのは本書が初めてでした。盆栽を学びたい人は誰でも、この本を読めば、盆栽の知識と技術を習得できるでしょう。盆栽芸術20世紀前半、この本は多くの人々から待ち望まれていました。後に『The Bonsai Bible in English』として知られるようになり、37版を重ねました。

1958年、吉村はブルックリン植物園の園長ジョージ・エイブリーにブルックリンに招かれました。雄二は1トン以上の教材を携えて渡米し、6週間後、ブルックリン植物園で「盆栽の理論と実践」と題した最初の講座を行いました。この講座は大成功を収め、その年に吉村が行った数多くの講座の一つとなりました。彼は西海岸とハワイで講演した後、フィラデルフィア近郊のロングウッド・ガーデンに戻りました。

1962年、吉村雄二は2ヶ月間オーストラリアに滞在し、盆栽文化の発展に大きな影響を与えました。当時、オーストラリアでは盆栽文化が勃興期にあり、彼は若い指導者や生徒たちを指導しました。

1963年初頭、吉村と彼の教え子たちはニューヨーク盆栽協会を設立しました。3年後には会員数は555名にまで増加し、そのうち339名は31州に在住し、海外にも数名が在籍していました。

1972年、吉村は講演の中で、アメリカの盆栽愛好家が、自分たちの盆栽を寄付したり、展示したりできる場所を作り、その盆栽が長年にわたって訪問者に大切に育てられ、愛されるという夢を語りました。当時、米国国立樹木園の園長に就任したジョン・L・クリッチ博士は、1950年代初頭、東京にある石村の庭園を定期的に訪れていました。

米国国立樹木園で最初の盆栽展を開催するというアイデアに感銘を受けたクリッチ博士は、その構想を実現させ始めました。政府からの支援を受け、彼は盆栽界の長年の知人たちに協力を求め始めました。その結果、クリッチ博士は53点の盆栽と6点の水石を寄贈され、これがコレクションの最初のものとなりました。国立盆栽博物館と盆景。

彼は長年にわたり吉村の思想を世界中に広め、優れた盆栽師を育成した。

1982年、吉村はインドで指導旅行を行いました。同年、全米盆栽財団が設立され、ジョン・ナック、石村雄二、ジョン・L・クリッチが財団の顧問に選出されました。

全国盆栽振興財団は、この巨匠の精神と名声を後世に伝えるため、吉村雄二財団を設立しました。

35年以上西洋に住んでいた吉村は、西洋文化における盆栽芸術の発展と東洋との相違を目の当たりにしてきました。彼の弟子のほとんどはアメリカ人でしたが、彼は世界中の何千人もの人々に伝統的な盆栽を教えました。裕二は間違いなく、長年母国を離れて暮らした日本の盆栽師であり、日本の伝統的な盆栽と西洋の進歩的なアプローチを直接結びつける存在でした。吉村は常に、地元の植物の利用そして世界中のスタイル愛好家たちへ!