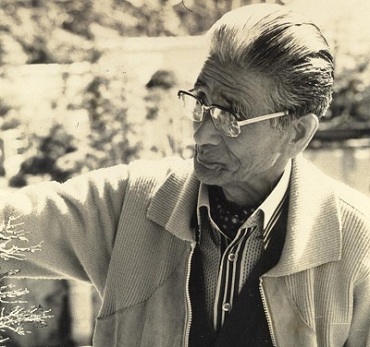

加藤三郎は、戦後の荒廃した日本から、最も熱心な「盆栽の守護者」として移住しました。1980年にハワイで開催された国際盆栽大会で、彼は「盆栽の精神と哲学」について講演しました。加藤は盆栽芸術界で最も尊敬されている人物の一人です。 盆栽日本国内および世界中で。

1915年5月15日に生まれた加藤三郎は、現代の歴史 盆栽師加藤留吉の長男として、盆栽の復興に尽力した。大宮盆栽村1930年代にアカエゾマツの研究を始め、盆栽としての栽培と造形の基礎技術を確立しました。1946年に父が亡くなった後、大宮村に5つあった盆栽園の一つである萬成園の3代目当主となりました。

第二次世界大戦は全世界にとって悲劇でした。日本は総動員下に置かれ、盆栽はすべて鉢から露地へ植え替えられ、夜遅くに水やりをしなければなりませんでした。加藤家は批判されましたが、盆栽の手入れを続けました。終戦までに大宮の盆栽はわずかしか残らず、多くの木が被害を受けました。特に戦後は厳しい時代となり、盆栽を購入できる人がほとんどいませんでした。

日本を占領していたアメリカ兵たちは徐々に盆栽に興味を持ち始め、盆栽を薬や食料と交換しました。盆栽は大変人気となり、マッカーサー元帥は基地で講習会を開催しました。アメリカ人が盆栽を購入するようになり、加藤家の家計は徐々に好転しました。こうしたアメリカ人の関心のおかげで、加藤氏は盆栽の技術を復興させ、発展させることができました。この関心は、残っていた他の盆栽師たちの信仰を強め、彼らは盆栽文化の復興に尽力しました。その後、大宮で盆栽は完全に復活し、やがて日本全国に広まっていきました。

国の復興が進むにつれ、加藤三郎氏は人々を結びつける力を発揮し、盆栽生産協同組合と日本盆栽協会を設立しました。彼は毎年開催される国風盆栽展や大阪万博の委員を務め、1976年には建国200周年記念盆栽をアメリカ合衆国に寄贈し、『Master's Book of Bonsai』の共著者でもあります。

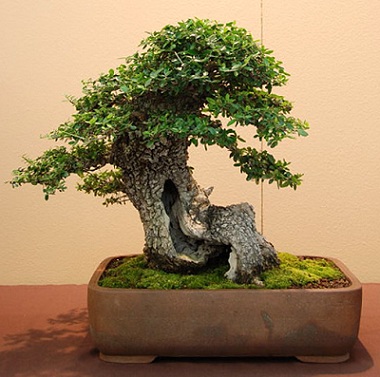

1970年の日本万国博覧会で、加藤は金城春雄「パパ」と出会い、親交を深めました。春雄は加藤に西洋の習慣を教えました。テッド・ツキヤマをはじめとするハワイや世界の盆栽界の人々と出会った後、加藤は「盆栽の国際化」を始めました。1979年9月、金城春雄と加藤清三郎は福盆栽を訪れ、多くの盆栽を選定しました。フィカス・ベンジャミナ1980年にハワイで開催された国際盆栽会議でそれらを発表するためです。IBC80ハワイ大会のテーマは「盆栽 - 国際友好への架け橋!」でした。

ハワイで開催されたIBC80は、日本国外で日本が初めて参加した国際大会であり、その後も国際大会が続きました。その結果、世界盆栽友好連盟が設立され、1989年には大宮で開催された世界盆栽大会において正式に日本でも設立されました。加藤三郎氏は、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパ、そしてアメリカでも展示会を開催しました。1985年には日本名誉勲章を受章しました。彼は亡くなるまで、日本盆栽協会会長および世界盆栽友好連盟会長を務めました。

1986年、講談社(東京)より『加藤三郎著 盆栽の美』が出版されました。本書は、多数のカラーイラストを収録した、見ごたえのある大判の書です。盆栽に関する国際的なバイリンガル書籍として、古典的名著となっています。

加藤三郎氏は、福盆栽国際名誉名簿に掲載されている6人のうちの一人です。加藤氏は、盆栽が世界平和の礎となると信じていました。誰もが鉢植えの盆栽を愛で、それによって異なる国々の人々が友情を育み、世界の様々な地域の組織が協力し合うようになり、その結果、世界のすべての民族からなる連邦が誕生し、政治家が戦争を始めることはなくなるだろうと信じていました。

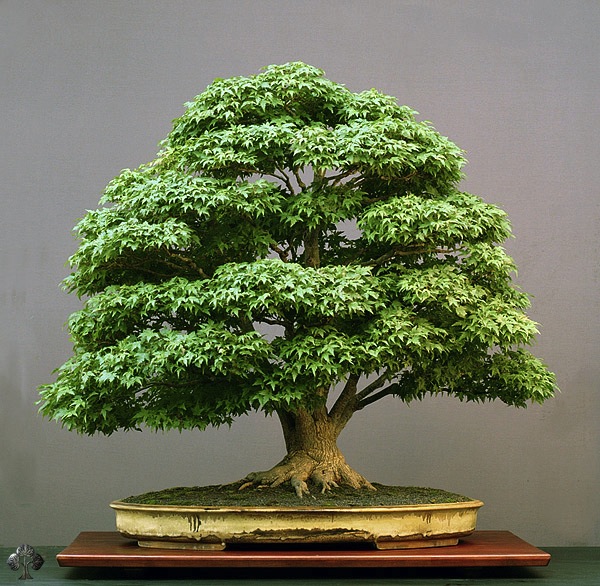

加藤三郎は様々な盆栽のスタイル加藤は、自らも盆栽を数多く創作しました。彼の盆栽は、綿密な計画、細部への配慮、そして自然への鋭い理解によって、優雅なシンプルさを保っていました。加藤は特に、グレンズスプルース集団で盆栽を育てている。これほど謙虚でありながら、これほどの才能を持つ人は滅多にいない。彼は哲学者であり、尽きることのないエネルギーを持つ国際的なリーダーだ。加藤三郎氏は紛れもなく、国際盆栽運動の精神であり、世界平和の闘士であった。

2008年2月8日、加藤三郎師匠は93歳で大宮にて逝去されました。加藤三郎師匠は盆栽という芸術を広く一般に広め、日本だけでなく世界中で盆栽への関心が再び高まりました。